Psychotraumatologie, Traumapädagogik & (systemische) Traumafachberatung

Der Inhalt dieser Seite kann für einige Menschen möglicherweise belastend oder aufwühlend sein.

Entscheiden Sie sorgfältig, ob Sie die nachfolgenden Informationen lesen möchten

Die Fachinformationen auf dieser Seite ersetzen keine Beratung durch ausgebildete und spezialisierte Fachleute.

Falls Sie mir aktuellere Informationen zur Verfügung stellen möchten, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Ich bin für alle Hinweise dankbar.

Links zu weiterführenden Informationen, Aufklärungs- & Hilfsangeboten finden Sie ganz unten auf dieser Seite.

Psychische Traumata

Gut zu wissen

Ein paar kurze Informationen (die dementsprechend oberflächlich und auch so einzuordnen sind!)

Was ist ein psychisches Trauma?

Trauma [griechisch; Traumata, Traumen]: Wunde, Verletzung (lebenden Gewebes / der Seele)

Ein „Trauma“ ist die umgangssprachliche Bezeichnung für mögliche Reaktionen und Symptome auf extreme (lebensbedrohliche oder als lebensbedrohlich empfundene) Belastungen. Es existieren verschiedene Definitonen und es ist schwer, alle potenziell traumatischen Situationen, Konstellationen und subjektiven Verarbeitungen in eine solche Definition zu fassen.

Professionelle Unterstützung zu suchen, ist der beste Weg, damit umzugehen und ggf. eine angemessene Diagnose und Behandlung zu bekommen. Explizit darauf hinweisen möchte ich, dass dies nicht heißt, dass ich möchte, dass Sie unbedingt mich kontaktieren. Kontaktieren Sie jemanden, von dem Sie denken, er oder sie könne Sie am besten und auf dem einfachsten Weg unterstützen. Nützliche Links dazu finden Sie auch unten auf dieser Seite.

Allgemein kann man sagen, dass solche Situationen die Bewältigungsmöglichkeiten des Einzelnen massiv überfordern, und somit Hilflosigkeitsgefühle, Gefühle des Ausgeliefertseins, des ´Mutterseelenalleineseins´ auslösen und kurz- bis langfristige Folgen haben können, die sich u.a. auch auf die Vorstellungen des eigenen Selbst und das Welt- und Wertebild erstrecken. In meinen Ausbildungen wurden zur gemeinsamen Verständigung und auch Abgrenzung von anderen starken, jedoch nicht traumatischen Belastungen, die Definitionen von Fischer, G. & Riedesser, P. [(2020). Lehrbuch der Psychotraumatologie, München: Ernst Reinhardt Verlag, S.88] sowie der Weltgesundheitsbehörde WHO im ICD-10 bzw. jetzt dem neueren ICD-11 herangezogen (BfArM: -> 06 -> Störungen, die spezifisch stressassoziiert sind).

Im ICD-11 wird zur Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS, 6B40), die zwingend eine auslösende Situation erfordert, beschrieben, dass „man einem extrem bedrohlichen oder entsetzlichen Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen ausgesetzt war.“ (BfArM)

Es wird häufig z.B. unterschieden in Monotrauma (einzelne Situation), Multiple Traumata (mehrere einzelne Situationen), Sequenzielle Traumata (mehrere einzelne, jedoch zusammenhängende Situationen) und Entwicklungstraumata (die Einfluss auf die Entwicklung von insbesondere jungen Menschen nehmen).

(Endlich) Neu ist eine weitere Diagnose mit Traumabezug. Dies ist die Komplexe PTBS (6B41). Sie kann eine Folgereaktion sein, wenn „man einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen extrem bedrohlicher oder schrecklicher Natur ausgesetzt war, meist lang anhaltende oder sich wiederholende Ereignisse, denen man nur schwer oder gar nicht entkommen kann.“ (BfArM)

Zusätzlich gibt es weitere mögliche Diagnosen.

Aus meiner Sicht bedenkenswerte Kritik gibt es an der Endung „Störung“, da die Symptome und Folgen auf Extrembelastungen ´normale` Überlebensreaktionen auf extreme Situationen sind, und in dieser Hinsicht die Betroffenen nicht „gestört“ sind. Sie leiden unter der Anpassung an außergewöhnliche, extreme Stresssituationen, die soweit aus dem normalen Alltag herausragen, dass diese Situationen als aus dem Alltag ´verrückt` zu bezeichnen sind. Eine Bezeichnung als „Belastungsreaktion“ wäre evtl. hilfreich, entstigmatisierender und für einige Betroffene leichter zu akzeptieren.

Welche verschiedenen Traumatypen / -situationen gibt es?

Sehr verkürzt dargestellt können einige verschiedene potenziell traumatische Situationstypen unterschieden werden:

Nach Häufigkeit / Dauer

Typ I: Einmaliges Ereignis, ohne Vortraumatisierungen

Typ II: Wiederholte & frühe Traumatisierungen und / oder fortlaufende Traumatisierungen

Es wird z.B. auch oft unterschieden in Monotrauma (einzelne Situation), Multiple Traumata (mehrere einzelne Situationen), Sequenzielle Traumata (mehrere einzelne, jedoch zusammenhängende Situationen) und Entwicklungstraumata (die Einfluss auf die Entwicklung von insbesondere jungen Menschen nehmen).

Nach Ursache (Natürliche vs. Man-made desasters)

Naturkatastrophen; natürliche, biologische Ursachen: Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbruch, Flut, Feuer, Orkan, schwere Erkrankungen / Diagnosen, Verletzungen, Unfallfolgen

Menschen-verursacht:

Krieg, Terrorismus, Umweltkatastrophen, Folter, Unfall, (Sexualisierte) Gewalt, Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch

Community Violence: Raubüberfall, Einbruch, Schießerei, Hate-Crimes, Gangkriminalität

Schultraumata: Körperverletzungen, Bedrohungen, Mobbing / Bullying, Amoklagen, Todesfälle

Familientraumata: Missbrauch, Vernachlässigung, häusliche Gewalt (Zeugenschaft), Inhaftierung eines Familienmitgliedes, Substanzmissbrauch, (plötzlicher / erwarteter) Tod eines nahen Angehörigen

Flüchtlingstraumata: Flucht(routen), politische Gewalt, Umsiedlung, Deportationsangst

Medizinische Traumata: Schmerz, Verletzungen, lebensbedrohliche Erkrankungen, Operationen, fehlgeschlagene Narkosen, Aufwachen aus Narkosen (Kleinkinder)

Armut: fehlende (finanzielle) Ressourcen, Unterstützung, Nahrungsmangel, Wohnungslosigkeit

Historische Traumata: Über oft mehrere Generationen persistierende extreme Gruppentraumata, z.B. Holocaust-Überlebende, Apartheids-Überlebende, Indigene, LGBTQ-Gemeinschaften

Rassistische Traumata: Durch Zeugenschaft oder Opferwerdung rassistischer Gewalt, Dirkriminierung und/oder institutionellem Rassismus

Transgenerationale Traumata: Über Generationen „teilweise unbewusst weitergegebene“ Traumata, etwa durch Krieg, Verfolgung, sexualisierte Gewalt, die z.B. epigenetisch, kulturell und/oder habituell an nachfolgende Familiengenerationen „vererbt“ werden können

Welche Diagnosen gibt es mit Bezug zu Extrembelastungen?

Im neuen ICD-11 gibt es unter dem Anbschnitt “ 06 – Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungsstörungen“ den Unterpunkt „Störungen, die spezifisch Stress-assoziiert sind.“

Diagnosen dürfen nur speziell ausgebildete Fachleute stellen: z.B. (Haus)ärzt:innen, Psychiater:innen oder Psychotherapeut:innen.

Traumafachberatung stellt somit keine Diagnosen und „behandelt auch keine Diagnosen.“

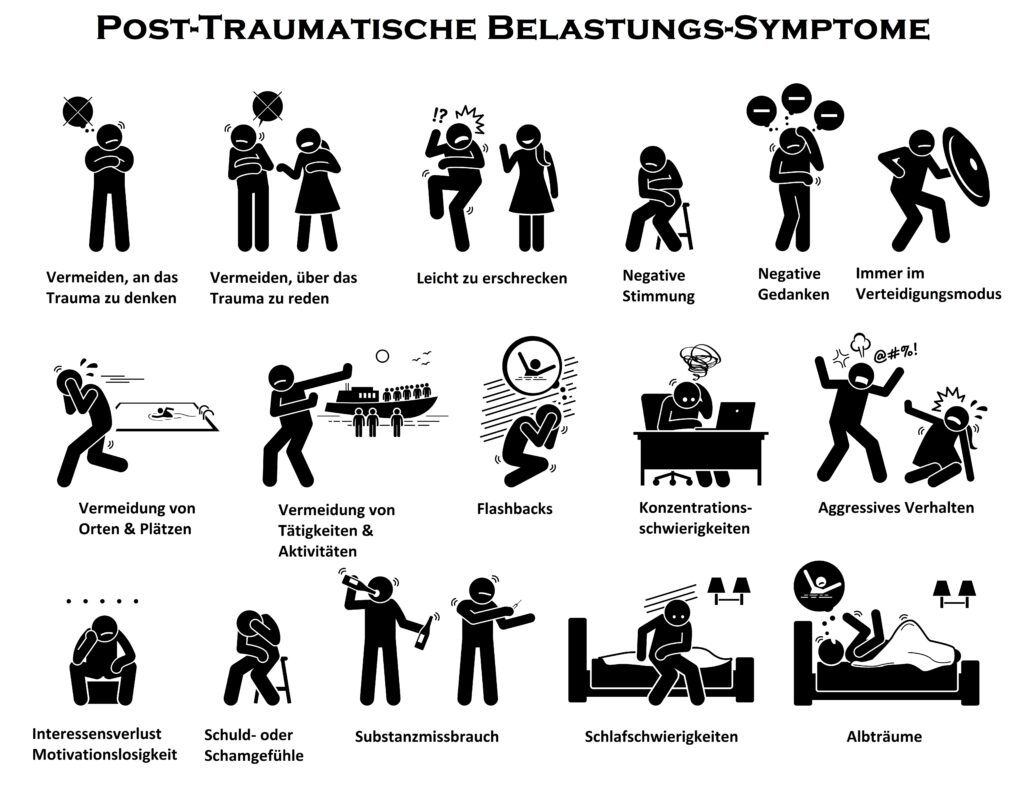

Welche Symptome gibt es nach Extremstress?

Die Bandbreite der Symptome ist groß und individuell. Kinder und Jugendliche haben je nach Altersstufe gänzlich andere als Erwachsene. Bezogen auf Kinder und Jugendliche findet sich auf der Seite zusätzlich ein separater Unterpunkt.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Erleben von einem oder mehreren dieser Symptome nicht automatisch bedeutet, dass jemand z.B. eine PTBS hat oder diese Symptome nie wieder nachlassen oder ganz verschwinden können. Symptome können auch in verschiedenen Stufen der Intensität auftreten und sind nicht bei jedem Menschen gleich. Professionelle Unterstützung zu suchen, ist der beste Weg, damit umzugehen und ggf. eine angemessene Diagnose und Behandlung zu bekommen. Explizit darauf hinweisen möchte ich, dass dies nicht heißt, dass ich möchte, dass Sie unbedingt mich kontaktieren. Kontaktieren Sie jemanden, von dem Sie denken, er oder sie könne Sie am besten und auf dem einfachsten Weg unterstützen. Nützliche Links dazu finden Sie auch unten auf dieser Seite.

Die unten aufgezählten Symptome können für Sie eventuell belastend oder erschreckend sein. Es ist wichtig zu beachten, dass die beschriebenen Symptome auch andere Gründe haben können. Häufig sind die Symptome normale Reaktionen auf unnormale Erlebnisse bzw. Situationen. Es ist gut, wenn Betroffene dies auch wissen. Dass es z.B. ok ist, zu weinen, traurig zu sein, dass man nicht so tun muss, als wäre „alles ok.“ Oft vergehen die Symptome nach einigen Wochen wieder. Es ist im Zweifel dennoch am besten, bei Fragen und Unklarheiten eine Fachfrau oder einen Fachmann aufzusuchen.

Bei einer PTBS unterscheidet man 3 Symptombereiche:

1. Intrusionen: Wiedererleben des traumatischen Ereignisses in Form von lebhaften aufdringlichen Erinnerungen, Flashbacks oder Albträumen. Das Wiedererleben kann über eine oder mehrere Sinnesmodalitäten erfolgen und wird typischerweise von starken oder überwältigenden Emotionen, insbesondere Angst oder Entsetzen, und starken körperlichen Empfindungen begleitet.

2. Vermeidungsverhalten: Versuche der Vermeidung von Gedanken an das Ereignis oder Meidung von Aktivitäten, Situationen, Orten oder Personen, die an das Ereignis erinnern.

3. Hypervigilanz / Hyperarousal (Übererregung): anhaltende Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung, die sich z. B. durch Übererregung oder eine stärkere Schreckreaktion auf Reize wie Geräusche äußert. Reizbarkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten können ebenso auftreten.

Die Symptome haben oft massive Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen zur Folge.

Betroffene entwickeln individuelle Wege, mit Belastungen und Überforderungen umzugehen. Diese dienen in erster Linie dem Schutz der Betroffenen, und sind somit zunächst einmal individuell sinnvoll und gut. Dies gilt es zu respektieren und zu würdigen. Deshalb ist ein Kernelement der Traumaberatung und -pädagogik die Annahme des „Guten Grundes“, den jede:r für seine/ihre Handlungen hat. Sie beeinträchtigen unter Umständen „allerdings“ manchmal den Alltag und haben teils beträchtliche Nebenwirkungen.

Aufgrund der (in der Definition beschriebenen) Überforderung finden im Körper (neuro)biologische Prozesse statt, die in der Situation zum Beispiel das physische und psychische Überleben sichern, jedoch in einigen Fällen auch nach dem Erlebten noch belastende Nachwirkungen haben. So können etwa Gedächtnisinhalte ungünstig abgespeichert worden sein und in alltäglichen Situationen spontan wieder auftauchen und wiederelebt werden. Auch können äußere oder innere Reize diese Erinnerungen plötzlich wieder hervorrufen („triggern“).

Welche Symptome gibt es bei Kindern & Jugendlichen nach Extremstress?

Die Bandbreite der Symptome ist groß und individuell. Kinder und Jugendliche haben je nach Altersstufe und Entwicklungsstand unterschiedliche potenzielle Symptome. Die folgende Auflistung ist nicht abgeschlossen und es müssen nicht alle Symptome gleichzeitig gezeigt werden.

Die unten aufgezählten Symptome können für Sie eventuell belastend oder erschreckend sein. Es ist wichtig zu beachten, dass die beschriebenen Symptome auch andere Gründe haben können.

Es ist daher am besten, bei Fragen und Unklarheiten eine Fachfrau oder einen Fachmann aufzusuchen!

Häufig sind die Symptome, wie erwähnt, normale Reaktionen auf unnormale Erlebnisse bzw. Situationen. Es ist gut, wenn Kinder und Jugendliche dies auch wissen. Dass es z.B. ok ist, zu weinen, traurig zu sein, dass man nicht so tun muss, als wäre „alles cool.“ Oft vergehen die Symptome nach einigen Wochen wieder. Wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte z.B. eine Traumaambulanz, den Kinderschutzbund oder andere Fachleute.

Babys und Kleinkinder (0 bis 3 Jahre) brauchen im ersten Lebensjahr in erster Linie Geborgenheit und (innere) Sicherheit. Im 2. und 3. Lebensjahr entwickeln und entdecken sie darauf aufbauend das eigene Ich. Je jünger Kinder sind, desto verletzlicher sind sie. Durch wiedrige Umstände können sogar Ungeborene Traumatisierungen erleben. Babys und Kleinkinder können nach Traumatisierungen z.B. folgende Symptome zeigen: Angst und Anklammern, Appetit- & Verdauungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsrückschritte, schwer zu beruhigen sein, schreckhaft sein, mehr schreien, Misstrauen, Wachsamkeit, Apathie.

Vorschulkinder (3 bis 6 Jahre) versuchen, vom egozentrierten ´Ich´ zum ´Wir´ zu gelangen und einen Platz im Sozialgefüge zu finden. Dies geschieht u.a. durch Bewegung und Sprache. Es entstehen erste Freundschaften und Kooperationen. Streits, Konflikte, Machtspiele und Enttäuschungen gehören ebenso dazu. Das Kind durchlebt mehr von der Welt an sich sowie den eigenen Möglichkeiten und Grenzen. In dieser Phase können nach traumatischen Erlebnissen beispielsweise diese Symptome auffallen: Ängste, Schlafschwierigkeiten, Anklammern, Angst vor dem Alleinegelassenwerden, Erstarren, Zittern, Wiederholung des Erlebten im Spiel, sozialer Rückzug, äußerst aggressives Verhalten, Schwierigkeiten beim Essen, Entwicklungsauffälligkeiten, stagnierende oder zurückgehende emotionale oder soziale Entwicklung, erste Erzählungen über Flashbacks.

Schulkinder (6 bis 12 Jahre) versuchen u.a. die Entwicklung hin zu mehr Autonomie, Loslösung vom Elternhaus und dem Finden ihrer Stellung im Sozialgefüge von Gruppen von Gleichaltrigen zu bewältigen. Sie lernen alles mögliche, schulisches wie außerschulisches, aber auch – und das vermehrt – in medialen Welten. Nach traumatischen Situationen können neben den oben beschriebenen Symptomen weitere Symptome erscheinen. So kann etwa ein Vollbild der Posttraumatischen Belastungsstörung auftreten. In Situationen, in denen ein Kind früher nicht ängstlich war, kann nun Angst auftreten. Schulprobleme bis hin zu Schulverweigerung und anderem sozialen Rückzug können auffällig sein. Deprimierte Stimmung, Einnässen oder Einkoten, Schuldgefühle, aggressives Verhalten & Regression (z.B wieder Daumenlutschen) wechseln sich ab, selbstverletzendes Verhalten, risikoreiche Aktionen. Gelegentlich hinter einer ´ganz normalen Alltagsfassade´ versteckt.

Jugendliche (ab ca. 12 Jahre) haben die Entwicklungsaufgabe, sich emotional immer mehr von den Eltern abzulösen bzw. die emotionale Abhängigkeit stark zu verringern. Die Peergruppe wird noch relevanter und die Jugendlichen orientieren sich stark an anderen Peers. Geschlechterrollen werden ausprobiert und übernommen, Sexualität entwickelt und ´gelernt.´ Sie brauchen Neugier und Risikoverhalten, um sich auszuprobieren, u.a. um erwachsene soziale Beziehungsrollen und auch Berufsrollen sowie soziale Verantwortung zu erleben und erlernen. Folgen von Traumatisierungen in dieser Phase können ebenfalls alle Symptome einer PTBS sein. Weiterhin können Essstörungen, Ekel, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Weigerung häusliche Arbeit zu verrichten, Schulverweigerung, sozialer Rückzug, Einsamkeit auftreten. Insbesondere nach Gewalterfahrungen treten evtl. Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum, Pessimismus, Gewalt gegen sich selbst, Schuldgefühle oder auch die Reinszenierung des Erlebten in sozialen Beziehungen auf.

Es sei noch einmal betont, dass dies keine „Checkliste zur Diagnostik“ ist, sowie dass die Symptome auch gänzlich andere Ursachen haben können. Auch sind es oft normale Reaktionen auf unnormale Situationen, auch wenn sie einen hohen Leidensdruck und Verunsicherung verursachen.

Betroffene Kinder und Jugendliche entwickeln individuelle Wege, mit Belastungen und Überforderungen umzugehen. Diese dienen in erster Linie dem Schutz ihrer selbst, und sind somit zunächst einmal individuell sinnvoll und gut. Dies gilt es zu respektieren und zu würdigen, auch wenn Verhaltensweisen für andere unerwünscht sind. Deshalb ist ein Kernelement der Traumaberatung und -pädagogik die Annahme des „Guten Grundes“, den jede:r für seine/ihre Handlungen hat. Sie beeinträchtigen unter Umständen „allerdings“ manchmal den Alltag und haben teils beträchtliche Nebenwirkungen (auch für andere Menschen).

Aufgrund der (in der Definition beschriebenen) Überforderung finden im Körper (neuro)biologische Prozesse statt, die in der Situation zum Beispiel das physische und psychische Überleben sichern, jedoch in einigen Fällen auch nach dem Erlebten noch belastende Nachwirkungen haben. So können etwa Gedächtnisinhalte ungünstig abgespeichert worden sein und in alltäglichen Situationen spontan wieder auftauchen und wiederelebt werden. Auch können äußere oder innere Reize diese Erinnerungen plötzlich wieder hervorrufen („triggern“).

Was ist Traumafachberatung?

Eine Traumafachberatung ist eine spezialisierte Form der Beratung, die darauf ausgerichtet ist, Menschen, die potenziell traumatische Situationen durchlebt haben, zu unterstützen. Oft geschieht dies bereits in den ersten Wochen nach solch einem Erlebnis, wenn Betroffene bei sich Symptome entdecken, die sie belasten, oder die sie nicht zuordnen können. Die (systemische) Traumafachberatung unterstützt Klient:innen u.a. beziehungs- und ressourcenorientiert bei der Bewältigung der Folgen traumatischer Ereignisse. Dies insbesondere durch Stabilisierung im und bei der Bewältigung des Alltags und im Kontext einer Psychoedukation (Aufklärung) der Betroffenen und ihres Umfeldes. Vielen Menschen ist durch diese psychische (erste) Hilfe schon enorm geholfen, da sie die Erlebnisse besser einordnen können und sie ein tieferes Verständnis der „normalen“ Auswirkungen auf Psyche, Körper und soziale Beziehungen bekommen. Der sichere, wertschätzende und respektvolle Rahmen der Beratung spielt eine große Rolle, damit Vertrauen entstehen und die Selbstheilungskräfte der Betroffenen aktiviert werden können. Traumafachberatung und systemische Traumafachberatung erfordern spezielle Ausbildungen und auch menschliche Kompetenzen seitens der Fachkräfte, um Betroffenen einen adäquaten Umgang mit dem Erlebten zu ermöglichen und sie in ihrem individuellen Prozess zu begleiten.

Wichtig ist: Die Traumafachberatung ist keine Psychotherapie, stellt keine Diagnosen und „behandelt auch keine Diagnosen.“ Diagnosen sind (Haus)ärzt:innen, Psychiater:innen oder Psychotherapeut:innen vorbehalten, Therapien als Heilbehandlungen ebenso! Sie ersetzt auch keine Psychotherapie. Sie kann diese aber z.B. anbahnen, unterstützen oder die Zeit bis zur Aufnahme einer Therapie überbrücken helfen. Ich berate in diesem Sinne daher psychisch gesunde Menschen in ihrer individuellen Lebenslage. Sollten Sie eine Diagnose bekommen haben, oder sollte sich ergeben, dass für Sie eine Diagnostik wegen einer vermuteten Krankheit oder eine Psychotherapie angezeigt ist, würden wir besprechen, wie Sie dies am besten bekommen könnten (z.B. durch einen Arzt, Psychiater oder eine Psychotherapeutin).

Was ist eine traumapädagogische oder systemische Haltung?

Alle Angebote sind den systemischen und traumapädagogischen Werten und Haltungen verpflichtet. Der einzelne Mensch steht immer im Mittelpunkt. Deshalb ist SafeSpace nicht nur ein Name, sondern ein Grundsatz – eine Haltung.

Dies bedeutet z.B., dass Wertschätzung, Sicherheit, Respekt, Empathie, Offenheit, Klarheit, Transparenz, Ressourcenorientierung, Stärken, und auch Humor, Spaß und Freude Kompässe der Arbeit sind. Sie ist systemisch, präventiv und nachhaltig ausgerichtet.

Die Menschenwürde und die Überzeugung, dass Leben wertvoll und schützenswert ist, sind das Fundament der Arbeit.

Was sind die 6 Säulen der Traumapädagogik?

Die oben angegebenen Elemente der traumapädagogischen Grundhaltung haben ihren Ursprung in den sogenannten 6 (oft auch 5) Säulen der Traumapädagogik. Diese passen sehr gut zur Sichtweise der systemischen Beratung bzw. Therapie. Die 6 Säulen sind:

- Die Annahme des guten Grundes: Vielleicht müsste man „wichtigen Grundes“ sagen, denn mit gut ist nicht moralisch gut gemeint, sondern „gut für das Individuum.“ Eine Handlung z.B. hat einen tieferen, nützlichen Sinn, der extrem wichtig für die Menschen ist, auch wenn sie für das Umfeld unerwünscht oder unverständlich ist. Dabei wurde dieses Verhalten meist erst aufgrund des Traumas notwendig. Es liegt i. d. R. keine „böse“ Absicht dahinter, sondern Versuche, mit angelernten Methoden mit dem Trauma zurecht zu kommen. Pädagogisches Ziel ist nicht, das Verhalten zu entschuldigen. Ein aus der Anti-Gewalt-Pädagogik stammender Grundsatz gilt oft auch in der Traumapädagogik: „Verstehen, aber nicht einverstanden sein!“

- Wertschätzung: Die Menschen sind gut so, wie sie sind. Der Fokus soll auf den Ressourcen und Kompetenzen liegen und bisherige Lösungsversuche respektieren. Es soll (wieder) ein positives Selbstbild entstehen, das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Betroffenen gestärkt werden. Negative Einstellungen sollen abgebaut werden.

- Partizipation: In einer traumatischen Situation erleben die Betroffenen einen extremen Kontrollverlust. Gleichzeitig ist es für die seelische Gesundheit essenziell, die eigenen Lebensbedingungen aktiv mitbestimmen zu können. Um niedrigen Selbstwirksamkeitserwartungen und dem Gefühl von Kontrollverlust entgegenzuwirken, werden die Kinder und Jugendlichen (und Erwachsenen) aktiv an der Gestaltung ihrer Lebensbedingungen beteiligt. In jedem Fall sollten die getroffenen Maßnahmen dem jeweiligen Entwicklungsstand der traumatisierten Person entsprechen.

- Selbstbemächtigung: Oft auch Selbstermächtigung genannt. Die Betroffenen sollen gestärkt und in die Lage versetzt werden, ihr Selbst, ihr Leben, ihr (soziales) Umfeld und ihre Zukunft in einem guten Sinne zu kontrollieren und positiv zu gestalten. Hilfreich kann dabei z.B. sein, die Körperwahrnehmung zu schulen oder den Zugang zu Gefühlen wiederherzustellen.

- Transparenz: Viele Betroffene haben Macht und Hierarchie als etwas Missbräuchliches erlebt. Dem wird ein transparenter Umgang mit Hierarchien und Strukturen entgegengesetzt. Überraschungen hatten viele Betroffene bereits genug. So können etwa Regeln und hierarchische Strukturen auch als etwas Positives erlebt werden. Transparenz und Klarheit erleichtern Vertrauen und Traumabewältigung. Für Kinder ist es wichtig, Strukturen und Ansätze zu etablieren, die dem Entwicklungsstand entsprechen und die größtmögliche Teilhabe gewährleisten. Auch hier gilt oft wieder ein aus der Anti-Gewalt-Pädagogik stammender Grundsatz: „Klare Linie mit Herz!“

- Freude und Spaß: Wie alle Menschen wollen auch traumatisierte Menschen und professionelle Helfer:innen Freude am Leben bzw. an der Arbeit haben. Traumata lösen „negative“ Gefühle wie Angst, Scham, Schuld, Trauer oder Wut aus. Wegen des erhöhten Stresslevels werden vermehrt Adrenalin und Cortisol produziert. „Positive“ Emotionen wie Freude und Spaß wirken dem entgegen und unterstützen den Abbau. Außerdem tragen Freude und Spaß auch mehr Belastung in der Arbeit und Beziehung mit traumatisierten Menschen.

Ich habe etwas belastendes erlebt, kann ich eine persönliche Beratung erhalten?

Das ist problemlos und unverbindlich möglich. Meistens können Gesprächstermine zeitnah vereinbart werden.

In einer sicheren, vertrauensvollen und kooperativen Atmosphäre besprechen wir zunächst Erwartungen und Wünsche. Danach können Sie sich zu einer weiteren Zusammenarbeit entscheiden oder auch ohne Angabe eines Grundes dieses Angebot nicht wahrnehmen.

Die systemische Traumafachberatung ist keine (Psycho)Therapie im Sinne einer Heilbehandlung! Nähere Infos finden sich im entsprechenden Reiter der Website.

Muss ich in einer Therapie oder Beratung über das Erlebte sprechen?

Sie entscheiden generell immer selbst, über was Sie sprechen möchten, und über was nicht. In einer Traumafchberatung müssen Sie theoretisch überhaupt nicht konkret über das Erlebte sprechen.

Viele Menschen denken, sie müssten in der ersten Sitzung einer Therapie über ihre Erfahrungen reden. Dies ist nicht der Fall. Sie lernen erstmal Ihre Therapeutin oder Ihren Therapeuten kennen und besprechen mit diesen, welche Erwartungen und Bedürfnisse und auch Sorgen Sie evtl. haben. Wenn Sie sich im Laufe der Zeit entschließen, im Rahmen eines psychotheraputischen Verfahrens Ihre Erlebnisse zu schildern und zu bearbeiten, ist dies therapeutisch gesehen sinnvoll, geschieht aber in Absprache und ist unter Ihrer Kontrolle. Sprechen Sie Ihren Therapeuten / Ihre Therapeutin einfach darauf an. Sie werden dies gerne mit Ihnen gemeinsam besprechen und sind dankbar für Hinweise, damit Sie genau die Unterstützung und den Prozess bekommen, den Sie benötigen.

Zahlt meine Krankenkasse die Beratung?

Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen eine Traumafachberatung nicht. Man darf aber trotzdem fragen. Ob eine private Krankenkasse die Beratung bezahlt, hängt von der Krankenkasse ab.

Manchmal ist es möglich, Unterstützung über das Opferhilfegesetz oder eine Organisation zu erhalten.

In einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch werden alle diese Details geklärt.

Bezahlt die Krankenkasse eine Therapie?

Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen bezahlen auch Psychotherapien. Dies wird im Einzelfall entschieden. Wenn Sie sich an eine:n Therapeut:in wenden, gehört dies zu den Dingen, die Sie zusammen mit anderen organisatorischen und fachlichen Dingen zu Anfang besprechen. Diese sind Profis in diesen Angelegenheiten und unterstützen sie hierbei.